かまぼこのプリプリした食感、独特の歯ごたえは、かまぼこの品質を決定づける重要な要素ゆえ「かまぼこの生命」とも言われます。この食感はすり身の原料魚種や等級グレードによる影響を受けやすいため、品質安定のための対策が求められます。

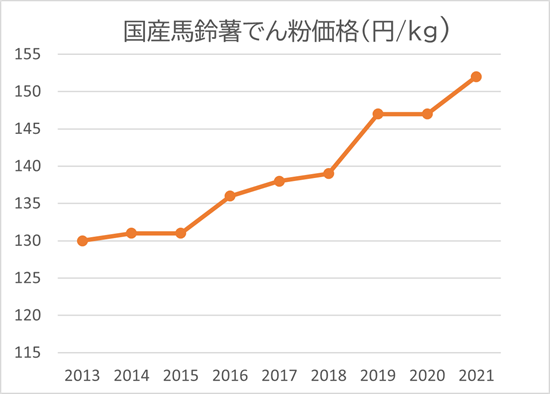

加えて、近年はすり身の原料価格高騰が目立っており、水産加工メーカーではコストダウンが喫緊の課題となっています。副原料として使われる馬鈴薯でん粉も、生産量の変動が大きく供給リスクがある他、国内では生産減等の影響もあり価格が上昇しています。

今回はこうした課題に対応し、かまぼこを始めとした水産練り製品の品質を保ちつつ、原料調達リスクを低減し、コスト効率化を叶えるための解決策をご紹介します。

スケソウすり身グレード別価格推移

でん粉原料用馬鈴薯の生産量(北海道)推移 |

国産馬鈴薯でん粉価格の推移 |

図:弊社仕入れ価格および農林水産省HP(siryou-8.pdf)をもとに弊社作成

食品開発者のよくある悩み

- すり身原料や馬鈴薯でん粉が高騰しておりコストダウン対策に悩んでいる

- すり身配合比を減らしたら、歯ごたえや弾力が低下した

- すり身の等級グレードを下げた時の食感維持が難しい

- でん粉を配合しているが、老化により離水し、食感が損なわれる

でん粉のメリットとデメリット

水産練り製品おけるでん粉

でん粉はかまぼこなどの水産練り製品の副資材としてよく用いられます。

特にかまぼこの「足」とも呼ばれる独特の歯ごたえは、魚のタンパク質の網目構造が生み出しますが、でん粉はこの網目構造を保持し、網目の中で水を抱えることで、歯ごたえのある食感を付与します。また保管中や冷解凍後の離水発生を抑えることで、製品の品質維持や保存性向上にも繋がります。

すり身原料をでん粉に一部置き換えることで、原料由来の品質のばらつきを防ぐ、また加水量を増やせるためコストダウンに繋がるという利点もあります。

でん粉のデメリット・最適なでん粉の選び方

一方で、でん粉の選び方によってはデメリットも考えられます。

一般的にでん粉の配合量を増やすと柔らかくなり、かまぼこ独特の弾力や歯ごたえの維持が難しくなります。

またでん粉によっては老化しやすいものもあり、結果として保管中の離水量が増える可能性もあります。離水が起きると製品の保存性が低下するだけでなく、見た目や食感を損ない、顧客満足度低下にも繋がります。

これらの欠点をカバーするため、水産練り製品に使用するでん粉には、食感維持効果と離水抑制機能が求められます。かまぼこ独特の弾力を保ち保管中の離水が少ないでん粉を選ぶことで、品質維持とコストダウンを両立できます。

J-オイルミルズからのご提案

J-オイルミルズが提供する、業務用のでん粉素材「アクトボディー®シリーズ」をお試しください。

アクトボディー®KT-10は、他のでん粉と比較して硬くてしなやかな食感を生み出し、プリプリとした歯ごたえのある水産練り製品をつくることができます。コストダウン目的ですり身配合を減らす、もしくは低グレードのすり身を使用する場合も、弾力のある食感を維持できます。

さらにアクトボディー®KT-10は他でん粉と比較して、最終製品を冷蔵・冷凍下で保管した場合の離水抑制能力が高いため、品質の維持に最適な素材となっております。また未加熱時の吸水力が高いため、水練り生地の作業性向上や、加水量増加によるコストダウンを狙うことができます。

資料のダウンロード

コストダウン目的ですり身配合を減らし、すり身代替としてアクトボディー®KT-10を使用したかまぼこの使用例や、他でん粉との離水能の比較データを公開しております。

アクトボディー®KT-10を使用することで、すり身配合を減らしても硬さとしなやかさを維持し、離水も抑制します。ぜひご覧ください。